企业“一站式”长期服务平台 | 西部口碑标杆咨询公司

【客户定价】+【全程实施】+【长期辅导】+【落地见效】 咨询热线:02885171488 / 18111569458

行业概览与发展背景(Industry Overview & Background)

行业定义与核心特征

中国调味品行业是以生产和销售各类酱料、调味品及相关产品为主的产业,其产品广泛应用于饮食、烹饪及食品加工过程,用于调和滋味、改善风味、去除异味及提升食品感官特性。从产品范畴看,调味品涵盖酱油、食醋、蚝油等基础调味品,火锅底料、辣椒酱等复合调味品,以及香辛料、咸味香精等细分品类,其中酱料多为液体或半液体制剂,用于改善菜肴风味、质地与外观,香料则以干燥的种子、果实等为原料,主要增加食品的味道、气味和颜色,共同构成多品类、全场景的市场体系。作为日常生活必需品,该行业呈现出三大核心特征:

其一,刚需性显著,具备抵御经济周期波动的能力。

其二,风味依赖性突出,形成高用户粘性。

其三,长周期技术积累构建行业壁垒。

行业在食品工业中的地位与作用

调味品作为现代食品工业的核心组成部分,具有“食品工业味精”的战略价值,其在产业链中的核心地位不仅体现在对下游行业的支撑作用,更在于推动食品工业向多元化、高质量方向发展。其中,咸味香精调味料作为调味品的重要品类,被视为现代食品工业的“灵魂”,通过风味创新为预制菜、休闲食品等下游行业提供核心技术支撑,是推动食品工业产品多样化的关键因素。同时,调味品作为餐饮多元化与居家饮食的核心支撑,在满足消费者多样化需求的过程中,推动食品工业向健康化、个性化方向转型,成为连接产业链上下游的重要纽带。

从国家战略层面看,调味品被明确为“传统优势食品”,并纳入《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》,政策目标直指打造“百亿龙头、千亿集群、万亿产业”。这一定位不仅凸显了其在保障食品安全、促进产业升级中的重要作用,也为其在饮食文化传播(如川味全球化)中赋予了战略意义。综合来看,调味品行业的稳定发展对食品工业的整体增长具有基础性支撑作用,其战略价值体现在产业协同、创新驱动及文化传承等多个维度,是推动中国食品工业高质量发展的关键力量。

产业链结构分析

中国调味品行业产业链呈现上游原料供应、中游生产制造与下游渠道销售的三层架构,各环节价值分布与成本传导机制共同决定行业整体利润格局。上游环节以大豆、小麦等农产品为核心原料,其价格波动对中游生产企业的成本控制能力构成直接挑战。据统计,2024年大豆价格年涨幅达12%,这一波动通过成本传导显著影响中游企业的毛利率水平。头部企业凭借规模化采购、供应链管理优势及技术工艺壁垒,毛利率可达37%,而区域品牌受限于采购规模较小、议价能力较弱及生产效率差距,毛利率仅约20%,两者形成显著分化。

下游渠道结构的差异进一步塑造企业盈利模式。餐饮定制渠道因需满足标准化、大批量采购需求,且面临较强的价格谈判压力,毛利率约为25%;零售渠道则依托品牌溢价、产品多元化及终端定价权,毛利率可达30%。这种渠道间的毛利率差异促使企业根据自身资源禀赋选择核心布局方向,头部企业多通过平衡餐饮与零售渠道实现风险分散,而区域品牌则倾向聚焦优势区域的零售市场以维持盈利稳定性。整体来看,产业链各环节的价值分配呈现“上游波动传导、中游效率竞争、下游渠道分化”的特征,成本控制能力、供应链管理水平及渠道策略成为企业盈利的关键驱动因素。

行业生命周期阶段判断

中国调味品行业的生命周期阶段呈现出显著的结构性特征,具体表现为行业集中度提升空间明确,基础调味品与复合调味品处于不同发展阶段。从行业集中度来看,对比成熟市场,中国调味品行业集中度存在较大提升潜力。日本调味品市场CR5(前五企业集中度)为44%,美国市场CR5为40%,而中国当前CR5约为25%,显著低于上述成熟市场水平。随着头部企业在品牌化初期通过创新与整合强化竞争优势,行业正逐步从分散走向集中,预计CR5有望提升至35%左右,向成熟市场靠拢。

宏观环境分析(PESTEL Analysis)

政治 (Political)

中国调味品行业的政治环境呈现政策推动产业集群化发展与监管标准持续升级并行的特征。在产业集群培育方面,国家层面出台多项政策明确调味品产业的战略地位,例如2023年工业和信息化部等11部门联合发布的《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》,从顶层设计推动调味品产业向规模化、高端化方向发展。地方层面,四川省积极响应国家战略,出台《调味品制造产业建圈强链三年行动方案(2025—2027年)》等政策文件,聚焦产业集群建设、龙头企业培育及创新体系支撑,通过政策协同强化区域产业集聚效应。

随着监管政策的逐步落地,行业合规成本将显著上升。特别是2027年GB 7718—2025过渡期结束后,中小品牌可能因技术储备不足、资金实力有限等问题面临较大生存压力,预计行业将迎来结构性调整,市场资源或进一步向合规能力强、技术领先的头部企业集中。

经济 (Economic)

中国调味品行业在经济环境下面临消费升级与成本压力并存的结构性矛盾,企业通过规模化运营与产品结构优化实现平衡发展。消费升级趋势显著,中产阶级规模从2000年的3910万(占比3.1%)增至2018年的7.07亿(占比50.8%),居民可支配收入提升推动对高品质调味品的需求,2024年调味食品消费者月均支出31-100元区间占比达78.1%,高端产品溢价能力凸显。与此同时,行业成本压力持续显现,原材料价格波动、国际市场竞争加剧等因素导致毛利率承压,尽管2024年原材料成本相对稳定,但企业仍面临采购、生产及物流等环节的综合成本上升挑战。

社会文化 (Social)

中国调味品行业的发展显著受到社会文化因素的驱动,尤其是不同代际消费群体的需求差异、健康与便捷诉求的升级,以及地域菜系融合趋势,共同重塑市场格局。以下从代际需求分化、健康化与便捷化转型、地域融合机遇三个维度展开分析。

一、代际需求差异:Z世代与银发族的消费分化

当前中国调味品市场呈现明显的代际需求差异。Z世代(占总人口约30%)作为消费主力,其生活方式与消费偏好深刻影响产品创新方向。该群体成长于单身经济与懒宅经济兴起的背景下,倾向于便捷化、个性化及新奇特体验,推动复合调味品(如“一料成菜”产品)和融合风味需求增长。同时,Z世代对多元文化的接受度较高,偏好中西融合或跨地域风味(如粤式+川式复合酱、墨西哥辣酱等),催生了特色调味品的市场空间。

与之相对,银发族(占总人口约20%)更注重健康属性与传统口味。随着健康意识提升,该群体对减盐、零添加等功能的关注度显著高于其他年龄段,推动低钠酱油、无添加调味料等产品的需求增长。此外,银发族对家庭烹饪“关爱”文化的认同较强,倾向于选择能强化餐食风味的传统调味品,维持消费黏性。

二、健康化与便捷化:产品矩阵重塑的核心方向

健康化驱动产品结构升级

居民健康意识的普遍提升推动调味品向“减盐、零添加、清洁标签”转型。2024年我国居民每日平均食盐摄入量为10.5克,约为WHO推荐量(5克)的两倍,远超《中国居民膳食指南》建议的6克标准。在此背景下,消费者对健康调味品的认知度显著提升,68.8%的受访者关注“0糖0脂0卡”标签,超半数重视“零添加”属性,2024年减盐健康指数达76.98,同比上升1.23点,反映出减盐行动的社会共识逐步形成。这一趋势倒逼企业优化产品配方,推出低钠酱油、零添加复合酱等健康化产品,以匹配市场需求。

便捷化推动复合调味品创新

家庭结构小型化与生活节奏加快成为便捷化需求的核心驱动力。2024年我国家庭户平均规模降至2.62人,90%消费者每周下厨频率约3.68次,居家餐饮呈现“轻便化、快捷化”特征。单身经济与懒宅经济的升温进一步强化了这一趋势,消费者对“一料成菜”的复合调味品需求显著增长,推动行业从单一调味料向多功能复合酱转型。例如,针对年轻群体的快捷烹饪需求,企业推出的川式麻辣香锅酱、粤式海鲜酱等产品,通过简化烹饪流程提升用户体验,成为市场增长亮点。

三、地域与国际菜系融合:新兴市场机会

地域菜系融合与国际风味渗透为调味品行业创造了增量空间。国内层面,跨区域口味的融合趋势明显,如粤式鲜味与川式辣味结合的复合酱增速达50%,蚝油从传统南方市场向北方渗透,2024年北方家庭渗透率已达22%。国际层面,随着全球化饮食文化交流加深,墨西哥、韩国、泰国等异国风味受到Z世代追捧,带动韩式辣酱、泰式冬阴功酱等特色调味品需求增长。此外,年轻消费者对“融合cuisine”的偏好推动企业开发创新产品,如中式酱油与西式香草结合的调味汁,进一步拓展了应用场景。

综上,社会文化因素通过代际需求分化、健康与便捷诉求升级及菜系融合趋势,深刻影响调味品行业的产品策略与市场方向。企业需精准把握Z世代与银发族的需求差异,以健康化、便捷化产品为核心,同时布局地域与国际融合风味,以抢占市场先机。

技术 (Technological)

技术升级是推动中国调味品行业产品品质提升与创新发展的核心驱动力,具体体现在传统工艺优化、前沿技术应用及数字化转型等多个维度。以海天味业的智能发酵系统为例,其通过技术升级实现氨基酸态氮含量提升15%,直接验证了发酵技术革新对产品核心品质指标的显著改善。此类技术突破不仅局限于发酵环节,行业内广泛应用的调香技术、分离萃取技术(如当归香精制备)、色谱分析(如鲜藤椒液体香精成分解析)、顶空萃取及喷雾干燥(如香菜微胶囊香精生产)等,进一步从风味优化与功能强化角度提升产品附加值。

环境 (Environmental)

环保政策的收紧,尤其是碳排放标准等法规的实施,对调味品行业中的高耗能企业构成显著压力。为应对这一挑战,部分企业已着手优化生产工艺以降低环境负荷,例如通过分子蒸馏技术减少废水排放,典型案例包括减盐玫瑰腐乳的生产工艺改进,这一实践不仅响应了环保要求,也推动了行业绿色生产模式的发展。

可持续发展理念正深刻影响行业竞争格局,可持续原料及环保措施逐渐成为品牌差异化的核心卖点。消费者对环保包装的关注度显著上升,促使品牌通过采用可持续包装材料获取市场竞争优势。同时,原料端的创新也展现出可持续发展潜力,例如越南Sok Farm利用海水位上升导致的土壤盐分变化,开发出天然含盐的椰子nectar用于酱油替代产品,这一案例揭示了企业可通过挖掘环境变化下的原料特性,开发差异化产品,为可持续原料的应用提供了新思路。结合有机认证产品通常存在50%溢价的市场规律,可持续原料的开发与认证有望成为品牌提升附加值的重要途径。

法律 (Legal)

中国调味品行业的法律环境正通过标准修订与监管强化持续塑造行业发展格局,主要体现在广告宣传规范与食品添加剂使用监管两大维度,对企业营销模式与生产合规产生显著影响。

在广告宣传领域,2025年发布的《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(GB 7718—2025)明确禁止预包装食品使用“零添加”“不添加”等用语对食品配料进行特别强调,旨在规范市场宣传秩序,避免误导消费者。该标准设置两年过渡期,将于2027年3月16日正式实施,促使调味品企业调整营销策略,从依赖“零添加”等概念宣传转向成分透明化标注,通过精准披露原料构成、添加剂种类及含量等信息建立消费者信任。

市场规模与增长分析(Market Size & Growth)

全球调味品市场规模参考

全球调味品市场呈现多维度增长态势,不同统计口径的数据共同反映出其稳步扩张趋势。2019-2024年,全球调味品市场以3.2%的复合年增长率(CAGR)增长,2024年市场规模达到21438亿元人民币,预计到2029年将进一步增长至28917亿元人民币,2024-2029年复合年增长率提升至6.2%。从另一统计维度看,2024年全球调味品市场规模为948.8亿美元,2025年预计达到1003.9亿美元,2032年将增至1539.7亿美元,2025-2032年期间的复合年增长率为6.30%。分区域来看,北美为当前全球最大的调味品市场,2024年市场占比达32.8%。

中国市场规模与历史增长

中国调味品市场呈现长期增长趋势,但受外部环境影响阶段性波动特征显著。2023年,行业受疫情后消费复苏滞后及餐饮场景受限等因素影响,出现短暂下滑,龙头企业海天味业营收同比下降8.81%,反映出市场整体承压态势。然而,随着国内经济复苏及餐饮行业回暖,2024年市场迅速反弹,展现出强劲的复苏动力。

当前市场规模估算(2024年)

2024年中国调味品行业整体市场规模达到6871亿元,市场结构呈现基础调味品主导、复合调味品快速增长的特征。其中,基础调味品市场规模约4570亿元,占整体市场的66.5%,复合调味品市场规模为2301亿元,同比增长14.8%。

基础调味品中,酱油、食醋、蚝油为核心品类,合计规模达1456亿元,占基础调味品市场的31.9%。具体来看,酱油以1041亿元的规模位居首位,蚝油和食醋分别为115亿元和300亿元。此外,基础调味酱市场规模为362亿元,构成基础调味品的重要补充。

增长驱动因素深度剖析

中国调味品行业的持续增长由多重结构性因素共同驱动,通过构建“需求牵引-供给升级-渠道拓展”的动态模型可清晰揭示其内在逻辑。其中,餐饮连锁化进程加速、家庭健康需求升级及渠道下沉战略深化构成三大核心驱动力,共同推动行业规模扩张与结构优化。

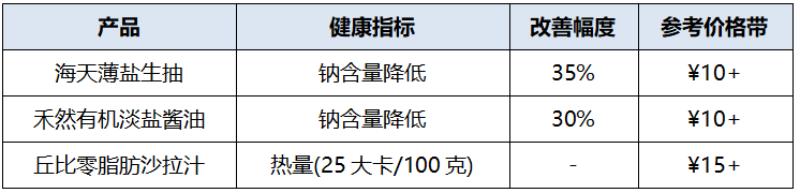

家庭健康需求升级推动产品结构向高端化、功能化转型。消费者对减盐、有机等健康属性的关注度显著提升,直接驱动企业产品创新。例如,海天薄盐生抽实现35%钠含量降低,禾然有机淡盐酱油钠含量降低30%,丘比零脂肪沙拉汁将热量控制在25大卡/100克,此类产品因符合健康饮食趋势获得溢价能力,其中减盐酱油价格带已突破10元以上。健康化升级不仅体现在减盐、减脂等物理属性优化,更延伸至“药食同源”等功能创新,推动行业从传统调味向健康管理延伸。

综上,餐饮连锁化的B端需求拉动、家庭健康需求的产品结构升级及渠道下沉的市场空间拓展,三者形成协同驱动机制,共同支撑中国调味品行业的持续增长。技术创新(如智能生产设备与风味设计)与供给端优化(如跨界布局与资本助力)则为上述驱动因素提供实现路径,推动行业向高质量发展阶段迈进。

增长制约因素与挑战

中国调味品行业在发展过程中面临多重增长制约因素与挑战,具体体现在成本压力、市场竞争、国际贸易、政策法规、渠道结构及消费信任等多个维度。

原材料价格波动对企业盈利能力构成直接冲击。2024年大豆价格涨幅达12%,据行业测算,大豆价格每上涨10%将导致调味品企业毛利率下降1.5个百分点,叠加其他原材料成本压力,进一步压缩企业利润空间。与此同时,行业同质化竞争加剧,基础调味品产品重合度较高,2021-2022年新增36251家调味品企业,复合调味品CR10不足60%,市场集中度较低(前五大企业市场份额仅10.9%),导致产品出厂价持续走低,企业普遍面临“增收不增利”的困境。市场日趋饱和进一步加剧增长压力,2024年上半年除味精外,其余8个调味品品类销售额及销量均下滑,辣味调味品因消费者口味差异和健康问题增长乏力,企业业绩增速普遍放缓,零添加等新兴产品市场需求亦不及预期。

国际贸易壁垒对出口业务形成显著压制。2024年调味品出口额同比下降24.02%,主要受部分国家关税政策(如美国关税25%)及国际市场竞争加剧影响,同时政策合规挑战也进一步制约出口增长空间。

综上,调味品行业增长受成本、竞争、政策、渠道及消费信任等多因素交织影响,企业需通过产品创新、供应链优化、合规管理及渠道精细化运营等策略应对挑战。

市场细分分析(Market Segmentation)

按产品/服务类型细分

基础调味品

中国基础调味品市场涵盖酱油、食醋、料酒、蚝油、食盐、糖、味精等多个品类,其中酱油为核心主导品类。2024年酱油市场规模达1041亿元,占基础调味品整体市场的28.0%,贡献超25%的市场份额,显著领先于其他细分品类。从市场竞争格局来看,基础调味品呈现“一超多强”的特征,头部企业凭借规模优势和品类扩张持续提升集中度。以酱油为例,海天味业作为行业龙头,2024年以13.2%的CR1(市场集中度)领先,其酱油业务收入达137.6亿元,占企业总营收的51%,同时在蚝油、酱类等品类中亦保持优势,蚝油收入46.2亿元、酱类收入26.7亿元,毛利率分别提升至33.7%和37.4%。酱油市场CR5(前五企业集中度)进一步提升,海天、千禾、厨邦、李锦记、味达美为主要参与者,其中海天占据CR5中的超三分之一份额,形成“一超”引领、多品牌竞争的格局。

复合调味品

中国复合调味品行业呈现显著的“小产品、大市场”特征。尽管2024年市场规模已突破2300亿元(同比增长14.8%),预计2027年将达到3367亿元,年复合增长率达13.3%,但行业集中度极低,CR10不足20%,市场竞争格局高度分散。这一特征源于生产企业数量众多但规模化企业较少,既有颐海国际、天味食品等老牌专业企业,也有海天味业、李锦记等传统调味品头部企业通过产品延伸进入市场,同时还涌现出加点滋味、周黑鸭等新兴品牌,市场参与者类型多元且竞争激烈。

特色调味品

特色调味品作为中国调味品行业的重要组成部分,呈现出品类多元化、区域特色与创新融合并存的发展态势。其产品矩阵涵盖地方传统风味、跨地域融合创新、功能性替代品及细分市场品类,反映了消费需求升级与产业创新的双重驱动。

地方特色与融合创新是特色调味品的核心发展方向。一方面,以潮汕擂茶风味面酱为代表的区域传统产品,依托地理文化属性与独特工艺,成为地方风味的典型载体;另一方面,融合产品通过跨文化口味碰撞实现创新,如辣味味噌酱、芝士麻婆豆腐风味油酱等,将川式辣味与日式味噌、西式芝士等元素结合,拓展了传统调味品的应用场景。川味调味品则通过企业推广加速区域风味的全国化与全球化布局,例如圣恩股份以“川味全球化”为战略,推动四川风味调味品向更广阔市场渗透。针对国际市场的产品创新亦有突破,如珠江桥牌为适应俄罗斯市场需求开发的固体酱油“酱油膏”,通过形态改良提升产品的适用性与便携性。

总体而言,特色调味品行业通过地方风味传承、跨文化创新、功能化升级及国际化探索,构建了多元化的发展格局,未来需进一步强化产品差异化与市场精准定位,以应对消费需求的动态变化。

按应用场景细分

餐饮渠道

餐饮渠道作为中国调味品市场的核心应用场景,其发展态势对行业需求结构具有显著影响。数据显示,企业客户(含餐饮及食品加工企业)占中国调味品市场的62.3%,且需求呈现稳定性特征。近年来,餐饮连锁化进程加速(如TOP100餐企营收增长20%),驱动行业对标准化调味解决方案的需求显著提升。连锁餐饮企业为实现口味统一、出餐效率提升及成本控制,对复合调味料的依赖度持续增强,其中菜谱式复合调味料增长尤为突出,部分品类(如川菜调料)的市场表现与区域餐饮成熟度呈现较强相关性。复合调味品不仅推动餐饮工业化转型,还通过“去厨师化”降低对人工技能的依赖,例如非粤菜系餐厅蚝油使用率从2019年的15%增至2024年的28%,其中B端市场占比达58%,印证了标准化调味在餐饮渠道的渗透深化。

家庭消费

中国家庭结构呈现显著小型化趋势,单身户占比已达25%,单身及年轻情侣成为家庭调味品消费的核心群体。这一人口结构变化推动调味品消费特征发生深刻转型,具体表现为一人食小包装与健康化产品需求激增,以及线上线下渠道购买偏好的分化。

渠道购买偏好方面,线上线下呈现互补格局。线上电商渠道占比30%,凭借品类丰富及社交媒体推广优势,成为健康化、便捷化调味品的主要销售渠道,近90%的消费者有过线上购买经历。线下渠道中,商超占比50%,仍是家庭调味品购买的主流选择,菜市场作为传统渠道亦占据一定份额,共同满足消费者即时性与体验性购买需求。部分高端健康调味品(如轻食油醋汁)则采取线上与高端商超结合的策略,进一步覆盖细分消费群体。

按区域细分

华东/华南地区

华东与华南地区作为中国经济最为发达的区域,其调味品市场呈现出显著的高端化、特色化及线上化发展特征。在高端化需求方面,该地区居民人均可支配收入较高,消费能力与健康意识较强,推动了对有机调味品、进口调味品等高端产品的偏好。有机调味品凭借无添加、天然健康的属性,契合了当地消费者对生活品质的追求;进口调味品则以独特风味和品牌溢价,满足了多元化饮食需求,市场渗透率持续提升。

中西部地区

中西部调味品市场呈现“基础稳、特色强”的显著特征。从市场基础来看,该区域人口基数较大且消费需求刚性,为调味品行业提供了稳定的需求支撑;同时,依托地方饮食文化形成的特色调味品品类(如川渝地区的麻辣调味品、湖南的剁椒制品等)具备较强的区域竞争力,区域品牌通过深耕本地口味偏好建立了稳固的消费群体。

#调味品行业十五五规划#调味品行业战略规划#调味品行业咨询公司#调味品行业降本增效#调味品行业管理咨询公司#调味品行业人力资源咨询#调味品行业营销策划咨询#调味品行业薪酬绩效#人力资源管理咨询公司#成都调味品行业管理咨询#成都管理咨询公司#成都十五五规划编制单位#成都十五五规划编制#四川十五五规划编制#十五五规划编制

三顾定位-定位落地实施公司-定位咨询陪跑落地-定位咨询实施落地

定位咨询落地服务-定位咨询落地实施公司排名-成都定位咨询落地实战公司

定位咨询落地服务-定位咨询服务-定位咨询专家-定位咨询年度服务-定位咨询性价比高的咨询公司

定位咨询实战公司-定位咨询年度服务-定位咨询微咨询-战略定位培训公司

战略定位微咨询公司排名-成都战略定位咨询公司排名-定位咨询与商业模式-三顾战略定位咨询

《三顾案例&部分客户》

【战略定位】蓝光集团、国机集团、广安爱众、攀钢集团、汉龙集团、中明环保、上东国际、米易县、成都市团校;

【营销定位】营门电缆、电建物业、华美牙科、多联塑胶、麦润机械、水电五局-五兴物业、睿美水族、七秒水族、1号水族、华阳客运、张飞啤酒、易中餐、阳光时代幼儿园、创新足、川府映像、悄悄小姐、华阳串根香、欧能多、达奇雅、禧滋燕、兴科锐、考拉妈妈;

【常年顾问】中国电建、多联塑胶、营门电缆、华美牙科、郫县豆瓣、豪威马术俱乐部、华阳串根香、睿美水族、文质周末、易中餐、源和森客、华阳客运、兴科锐、汇鸿教具;

【人力资源】爱众综合能源、爱众能源工程、遂宁发展水务、遂宁发展投资、光良白酒、新斯顿制药、新疆金和集团、森普管材、科理特智能科技、九州慧图、锦江绿道、扬程建设、中国海油、中国石油、华西集团、高辰建筑、文质周末、四川城建、中商国创、中德绿建、源和森客、高辰建筑、福瑞居、浩洲实业、兴科锐、百仕达装饰;

【股权激励】锦城御建筑、梦绿春天、天兴体表、四川新力葆、同创伟业、视点映画;

【市场调研】水电五局五兴物业、华西集团 、睿美水族、重庆开州调研、广安爱众、郫都区安靖镇、是钢实业、有色科技、上东国际、华阳串根香、阳光时代幼儿园;

【专项报告】东游硒荡、中晶环能、雅丽兴科技、野马汽车、张飞啤酒、成都电视台、鸿湖州际养老产业、顶火房车、锦思文化、塔山茶叶、文汉物流、新加披伊顿幼儿园、新疆金远惠、瑞吉和丰商贸、巴蜀物流、都江堰伊斯兰文化博物馆、贵州雅立包装、川信门窗;

【内训拓展】华为、中国电建、中国建设银行、掌上明珠家居、飞宇门窗、英王漆、合景泰富、宏泰集团、西南财经大学、新鲜果子、畅联物流、米袋金融。

成都管理咨询公司-重庆管理咨询公司-四川管理咨询公司-成都咨询公司-成都咨询

成都可行性研究报告-成都商业计划书-成都产业规划-成都报告撰写机构-成都专业报告撰写