企业“一站式”长期服务平台 | 西部口碑标杆咨询公司

【客户定价】+【全程实施】+【长期辅导】+【落地见效】 咨询热线:02885171488 / 18111569458

行业概览与发展背景

行业定义与核心特征

化妆品行业是指以涂擦、喷洒或其他类似方法施用于人体表面(如皮肤、毛发、指甲、口唇等),以达到清洁、保护、美化、修饰及消除不良气味等目的的日用化学工业产品领域,涵盖护肤品、彩妆、香水、个人护理用品等多个细分品类,其中护肤品为最大品类,市场占比超过60%。

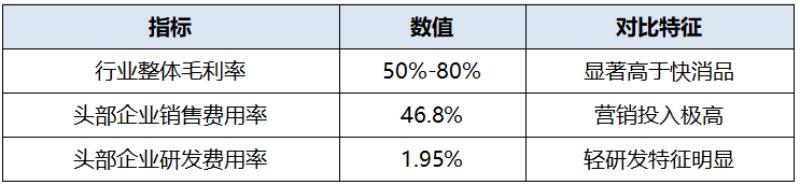

与快消品行业平均水平相比,化妆品行业具有显著的高毛利与高营销费用特征。行业整体毛利率可达50%-80%,同时头部企业营销投入占比极高,销售费用率可达46.8%。以珀莱雅为例,其销售费用率高达46.8%,而研发费用率仅为1.95%,反映出行业“重营销、轻研发”的鲜明特点。

行业核心特征还包括以下方面:一是功能多样化,产品围绕抗衰、修护、美白等细分需求展开创新;二是消费分级明显,中低价产品仍占据市场主导地位;三是品牌差异化竞争加剧,国货品牌通过高端化战略提升市场份额(已达55.2%),国际品牌则加速本土化布局;四是线上渠道成为主导销售路径,2024年线上交易规模占比超过40%;五是消费群体年轻化,Z世代成为核心消费主力;六是政策监管趋严,新《化妆品监督管理条例》推动行业规范化发展,已淘汰500余家中小品牌;七是行业保持高增长与高附加值特性,过去五年年复合增长率达9.3%,利润水平恢复至8.7%,产品呈现高端化、有机/天然/低敏化趋势。

行业发展历程

中国化妆品行业拥有深厚的历史积淀,作为全球最早使用化妆品的地区之一,其发展可追溯至古代,《神农本草经》《齐民要术》等古籍中已有相关记载。近代以来,行业发展历经多次关键转型,尤其在21世纪后,以2021年《化妆品监督管理条例》(以下简称《条例》)和2024年珀莱雅登顶市场份额榜首为核心节点,逐步实现了从渠道驱动向产品驱动的深刻变革。

2012-2018年为渠道驱动主导阶段。此时期,线下起家的国货品牌(如百雀羚)凭借对线上流量红利的敏锐把握,通过快速布局电商渠道实现规模扩张,市场竞争核心聚焦于渠道布局与流量获取,呈现典型的渠道驱动特征。2019-2021年,国际大牌凭借品牌优势与价格策略(如大力度折扣促销)抢占市场份额,进一步暴露出国货品牌在产品力层面的短板,渠道驱动模式的局限性逐渐显现。值得注意的是,政策对行业的规范作用在此阶段已初步显现,例如2011年国家食品药品监督管理局出台严格的成分与添加剂安全法规,导致85家化妆品制造商停产,反映出政策对行业整合与质量提升的长期推动作用。

2021年《条例》的颁布实施标志着行业转型的关键政策节点。该政策进一步强化了对化妆品成分安全、生产规范与功效宣称的监管要求,促使企业从依赖渠道红利转向注重产品品质与研发投入,为行业向产品驱动转型奠定了制度基础。政策推动下,2022年至今,国货品牌凭借科技力实现显著逆袭,珀莱雅、薇诺娜等企业通过加大研发投入、聚焦核心成分创新与功效验证,构建起差异化产品竞争力。2024年,珀莱雅登顶市场份额榜首,成为首个超越国际大牌的国货护肤品牌,这一事件不仅印证了国货产品力的实质性提升,更标志着行业正式迈入产品驱动主导阶段。

转型成效方面,2012-2024年间,国货品牌市场份额累计提升30.4个百分点,直观反映了行业从渠道依赖向产品价值竞争的转型成果。这一转变既得益于政策引导下的行业规范化发展,也源于国货品牌对科技研发的持续投入及消费者对本土品牌认可度的提升。

行业在国民经济中的地位

中国化妆品行业作为“美丽经济”的核心载体,在国民经济中占据日益重要的地位。目前,中国已成为全球第二大化妆品市场(仅次于美国)及亚洲最大市场,消费者购买力持续增强. 2024年,中国化妆品市场交易总额突破万亿元大关,达到10738.22亿元,成为消费市场的重要组成部分,其规模增长直接反映了国内消费结构的优化升级

从国际对比来看,日本化妆品行业占GDP的比例约为1.2%,而中国化妆品市场虽已形成万亿规模,但其在GDP中的占比仍有显著提升空间。这一差距既反映了行业当前发展阶段的特点,也预示着未来增长潜力。作为“美丽经济”的典型代表,化妆品行业的扩张不仅是市场规模的扩大,更是消费升级的重要象征。随着国内居民可支配收入的增加和消费观念的转变,对高品质、个性化化妆品的需求持续释放,推动行业向高端化、多元化发展,进一步凸显了“美丽经济”在满足人民美好生活需求中的战略意义。

产业链结构分析

上游

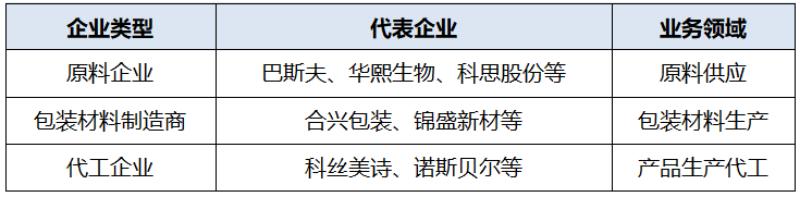

中国化妆品行业上游主要由原料企业、包装材料制造商及代工企业构成。其中,原料企业涵盖国际巨头如巴斯夫与国内领先企业如华熙生物、科思股份等;包装材料领域代表企业包括合兴包装、锦盛新材等;代工环节则以科丝美诗、诺斯贝尔等企业为核心。

在供应链韧性方面,近年来国产原料的替代能力显著增强。例如,疫情期间国产原料替代率提升至65%,这一趋势得益于国内原料产业的快速发展。透明质酸、植物提取物、珍白因及重组胶原蛋白等核心原料已形成比较优势,为供应链稳定性提供了关键支撑。与此同时,全球化布局成为提升供应链韧性的重要策略。以科思股份为例,其马来西亚工厂的投产,不仅有助于规避区域市场风险,还能优化全球资源配置,凸显了原料企业通过跨国布局保障供应链连续性的必要性。

中游

中国化妆品行业中游主要涉及产品生产制造环节,涵盖国际与本土代工厂及品牌自主生产体系。国际品牌如欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂等,本土品牌则包括珀莱雅、贝泰妮、华熙生物、自然堂等。当前,关于国际头部代工厂(如科丝美诗)与本土代工厂(如芭薇股份)在技术研发、生产工艺等方面的具体差距,以及头部品牌自产比例提升(如珀莱雅线上营收中自产占比情况)对代工厂市场空间的挤压效应,尚缺乏充分的公开数据支撑,相关量化分析和技术细节对比有待进一步行业调研数据的补充。

下游

中国化妆品行业下游渠道主要由线上与线下构成,其中线上渠道以电商平台为主导,线下渠道占比呈下降趋势。线上渠道主要包括淘宝天猫、抖音、京东、快手、小红书等电商平台,线下渠道则涵盖百货商场、商超专柜、品牌门店及专营店等传统业态。近年来,行业渠道结构呈现明显的线上化特征,线上渠道凭借更高的运营效率逐渐成为主流销售路径。

基于渠道转化效率分析,可构建“渠道效率矩阵”,各渠道转化率从高到低依次为:抖音(3.2%)>天猫(2.1%)>线下(1.5%)。这一数据表明,线上渠道尤其是内容电商平台的转化能力显著优于传统线下渠道。抖音作为内容电商代表,其“内容种草-即时转化”的闭环模式有效提升了用户购买决策效率;天猫作为综合电商平台,依托成熟的生态体系维持了较高的转化水平;而线下渠道受限于体验场景单一、流量成本上升等因素,转化率相对较低。

从渠道构成来看,线上渠道以淘天(淘宝天猫)、京东、抖音为核心,线下渠道则以商超、百货及专营店为主要载体。随着数字化消费习惯的深化,线上渠道凭借更广的覆盖范围、更低的获客成本及更高的转化效率,持续挤压线下渠道份额,推动行业下游渠道向高效化、线上化转型。

行业生命周期阶段判断

中国化妆品行业当前处于生命周期的成长期阶段,这一判断可通过与成熟市场的对比及行业发展特征综合论证。从市场集中度来看,成熟市场(如欧美)的行业集中度较高,其CR5(行业前五企业市场份额集中度)通常超过40%,市场格局已趋于稳定,处于成熟期;而中国市场CR5约为32%,低于成熟市场水平,表明市场竞争仍较为充分,头部企业尚未形成绝对垄断,行业格局仍有较大调整空间,符合成长期的典型特征。

同时,行业发展动态进一步印证了这一阶段属性。中国化妆品行业正加速穿越周期,进入高质量发展新阶段,具体表现为市场集中度持续提升、落后产能逐步淘汰、科研投入不断增加以及产品结构优化与创新驱动特征显著。市场集中度的提升反映出行业资源向优势企业集中的趋势,而创新驱动与科研投入的增加则体现了成长期行业对技术进步和产品差异化的追求,结构优化则表明市场需求细分和消费升级推动行业向更高质量方向发展。尽管当前行业集中度有所提升,但相较于成熟市场仍存在一定差距,表明市场尚未饱和,仍存在蓝海机会,为新进入者和新兴品牌提供了发展空间。

宏观环境分析(PESTEL Analysis)

政治(Political)

中国化妆品行业的政治环境呈现出监管持续趋严的显著特征,这一趋势正加速行业洗牌与结构优化。近年来,国家层面通过多维度政策调整构建了日益完善的监管体系,推动行业向规范化、科学化方向转型。

从政策演进来看,监管力度呈现阶梯式增强。2011年,国家食品药品监督管理局出台严格的成分与添加剂安全法规,首次显著提高市场准入门槛 2021年《化妆品监督管理条例》的实施标志着监管进入新阶段,通过强化备案审核、功效宣称规范等环节要求,直接推动行业准入门槛大幅提升,仅初期便淘汰500余家中小品牌. 2024年,政策层面进一步出台原料管控、功效宣称规范等多项法规,针对行业痛点强化监管细节,推动不合规企业加速退出市场. 2025年3月发布的《化妆品监督管理条例实施细则》则从长期合规角度提出更高要求,明确2026年前全行业需完成生产工艺数字化改造,并建立“原料-生产-流通”全链路溯源体系,这一规定将进一步加剧中小企业的生存压力

经济(Economic)

中国化妆品行业的经济环境呈现出“总量增长与结构分化”并存的特征,需通过构建“收入-消费”弹性模型分析其发展动态。从市场规模看,中国庞大的人口基数与消费者购买力共同支撑行业扩容,2024年美妆市场规模已超8500亿元,预计2026年将达到1万亿元,年复合增长率为7.6%。这一增长趋势与人均可支配收入的稳步提升形成正向关联,消费升级趋势催生了中产阶级对美妆产品的需求扩容。

然而,宏观经济波动对化妆品消费的弹性影响显著。2024年社会消费品零售总额同比增长3.5%,但化妆品类零售额却同比下降1.1%,为4356.5亿元,且该增速已连续3年低于社会消费品零售总额大盘。2025年化妆品零售额预计进一步下滑3%,反映出宏观经济不确定性下,可选消费承压,消费者转向“理性消费”,中低价产品主导市场增长。尽管2024年中国消费者信心指数处于近25年低谷,但随着2025年经济修复预期增强,消费信心恢复有望推动化妆品消费回归正常水平。

社会文化(Social)

中国化妆品行业的社会文化变迁呈现“悦己消费”与“理性成分党”并存的核心特征,两者共同塑造了市场消费行为的多元化格局。

悦己消费:从功能需求到自我表达的升级

Z世代(1995-2009年出生)已成为行业核心消费群体,其主导的“悦己观念”推动美妆消费从传统“变美工具”向“自我表达载体”转型。这一趋势表现为多重维度:一是消费动机的情感化,美妆产品被赋予个性化与情绪价值属性,如“MBTI人格妆容”等新兴需求的增长,反映消费者通过美妆实现自我认同与情感投射;二是“他经济”(男性美妆市场)的崛起,“精致男孩”“型男”等概念普及,男性护肤需求从基础清洁向抗衰、修复延伸,抖音平台男士护肤品类增速达53.7%,2024年市场规模增至350亿元,女性消费者通过社交平台传播男士护肤知识,叠加“520”“七夕”等送礼场景,进一步拉动市场增长;三是民族文化认同感驱动的国潮消费,花西子等本土品牌依托国潮风崛起,印证了消费者对本土文化符号的情感共鸣与价值认同。

理性成分党:专业化决策与功效导向

与悦己消费并行的是“理性成分党”的崛起,消费者决策链路呈现“专业化”特征。Z世代、千禧一代更依赖KOL测评与成分分析,72%的消费者将产品功效列为核心考量因素,65%重视功效数据验证,对成分安全与科学背书的关注度显著提升。这一趋势推动市场向“功效细分”发展,如薇诺娜针对敏感肌的修复产品凭借明确的功效定位实现30%的复购率,反映消费者对经临床验证产品的信任。同时,“理性消费,关注自我”成为主流特征,95后、00后对国产品牌的接受度提升,在追求功效的同时兼顾性价比与本土文化认同。

两者协同驱动市场增长

“悦己”与“理性”的双重诉求形成互补效应。例如,毛戈平以“中国妆”概念融合文化表达与专业彩妆功能,拉动彩妆品类增长43.5%,既满足消费者通过妆容传递文化自信的悦己需求,又凭借专业彩妆技术获得理性认可;而薇诺娜的高复购率则体现了功效验证(理性)与敏感肌人群自我关怀(悦己)的结合。这种双重属性推动行业从单一产品销售向“情感价值+科学功效”双轮驱动转型,成为社会文化变迁下化妆品市场的核心增长逻辑。

技术(Technological)

2024年,中国化妆品行业研发投入同比增长18%,生物发酵、纳米载体等核心技术专利数量激增35%,显示行业对技术创新的重视程度持续提升。以下基于“技术成熟度曲线”对当前关键创新技术的发展阶段及应用特征进行分析。

AI测肤技术已进入成熟期,其商业化应用已形成规模化落地。头部企业通过技术整合实现服务闭环,例如雅萌推出“AI皮肤检测仪+美容仪”套装,兰蔻推出SkinScreen皮肤检测工具,将AI测肤与产品使用深度绑定。技术成熟度还体现在商业化模式的普及,AI驱动的个性化护肤方案(如皮肤检测定制服务)已成为行业标配,AI算法在产品定制中的应用进一步提升了服务精准度,标志着该技术已完成从研发到产业化的转化。

合成生物学处于快速成长期,成为头部企业研发投入的核心方向。数据显示,头部企业在合成生物学领域的研发投入占营收比例超4%,重点布局重组胶原蛋白、角鲨烷等绿色原料的生物合成技术。技术转化成果显著,例如华熙生物通过发酵技术优化,将发酵法产率提升至85%,其推出的“油橄榄叶提取物”抗氧化能力较传统工艺提升3倍,验证了合成生物学在原料创新中的产业化潜力。此外,生物发酵与合成生物学的融合推动了活性成分效率的突破,珀莱雅“光学335”成分淡斑效率提升61.8%,反映出该技术在功效提升方面的实际价值。

3D打印彩妆尚处于萌芽期,目前以技术探索和应用试点为主。行业将其纳入个性化定制的创新方向之一,与基因测试等技术共同构成未来产品形态的探索领域,但尚未形成规模化商业应用。当前应用主要集中于产品形态创新的概念验证阶段,技术成熟度和商业化路径仍需进一步探索。

整体来看,技术创新已成为驱动行业升级的核心动力,从成熟期技术的商业化落地,到成长期技术的研发突破,再到萌芽期技术的前沿探索,形成了多层次的技术发展格局。其中,华熙生物发酵法产率提升至85%等案例,标志着中国化妆品企业在核心技术产业化方面已具备国际竞争力。

环境(Environmental)

环境因素对中国化妆品行业的发展已形成多维度影响,具体表现为环保成本量化、消费者需求升级、政策监管强化及市场战略转型的协同作用。从成本与收益角度看,环保投入对企业盈利模式产生显著影响:采用可降解包装导致环保成本上升15%-20%,但产品溢价能力同步提升30%,典型案例如逐本推行的“可回收空瓶计划”,其直接带动复购率提升25%,印证了环保投入对品牌价值的正向拉动效应。

消费者需求层面,绿色消费理念持续深化,推动行业向可持续方向转型。消费者对“纯净美妆”(Clean Beauty)的需求显著上升,偏好绿色、有机、天然属性的化妆品,这一趋势促使品牌加速采用可回收包装及植物基成分。同时,绿色环保理念进一步推动无添加/低敏产品、可生物降解包装及可再生植物提取物的应用普及,形成从原料到包装的全链条绿色化趋势。

政策监管方面,环保政策收紧对行业供应链提出更高要求。中小企业需通过植物提取、包装回收等循环经济模式构建绿色供应链,以应对合规压力并提升市场竞争力。在此背景下,绿色可持续发展已成为行业核心战略方向,天然原料、可降解包装及清洁美妆概念逐步从小众市场走向主流,推动中国绿色美妆市场实现年增长15%-20%。市场数据显示,天然成分护肤品占比持续提升,头部品牌如瑷尔博士等已推出环保包装产品,进一步验证了行业向绿色化转型的实践进展。

综合来看,环境因素通过成本重构、需求牵引、政策驱动与市场扩容的多重机制,推动中国化妆品行业从传统模式向可持续发展模式转型,企业需通过技术创新与供应链优化平衡环保投入与商业价值,以适应行业发展新要求。

法律(Legal)

中国化妆品行业的法律环境正经历深刻变革,密集出台的政策法规不仅推动行业规范化进程,更对企业营销模式产生显著重塑效应。近两年,国家药监局通过科学监管政策密集出台,为行业高质量发展奠定制度基础。其中,2025年3月发布的《化妆品监督管理条例实施细则》明确要求企业在2026年前完成生产工艺数字化改造并建立全链路溯源体系,这一规定从生产端强化了产品质量的可控性,间接推动营销内容从传统功效宣传向成分透明化、溯源可验证的方向转型。

法律风险的加剧直接影响企业营销成本与策略调整。新规实施后,化妆品备案周期延长、检测费用增加,中小品牌面临更大的生存压力,迫使企业重新评估营销投入结构,逐步减少依赖传统广告话术的高风险宣传模式,转向更注重合规性的内容输出。与此同时,《化妆品网络经营监督管理办法》的出台构建了线上线下一体化监管体系,对抖音等平台的直播营销行为提出更严格的合规要求,进一步压缩了虚假宣传的空间,推动“成分直播”等以产品本质属性为核心的营销模式兴起,此类内容在化妆品直播中的占比已达40%,成为替代传统功效话术的主流形式。

法律监管的强化还通过品质提升反向塑造营销逻辑。新《化妆品监督管理条例》实施以来,行业品质化转型成效显著,本土品牌抽检合格率连续5年超99%,这一数据为企业采用成分、检测结果等客观指标进行宣传提供了可信度支撑,使营销内容从“概念炒作”转向“实证展示”成为可能。此外,中国对进口化妆品实施的严格检验检疫制度,促使企业在产品配方调整与成本控制之间寻求平衡,间接推动营销重点从“进口溢价”向“成分适配性”“合规安全性”转移。

总体而言,法律风险已成为驱动化妆品营销模式变革的核心因素。从政策层面的全链路监管到执行层面的高额罚款(2024年虚假宣传罚款总额超2亿元),均倒逼企业以合规为前提重构营销体系,推动行业宣传范式从“效果承诺”向“成分透明”“溯源可查”转型,形成以法律合规为基础的新型营销生态。

市场规模与增长分析

全球市场规模与历史增长

全球化妆品市场呈现出显著的区域分化特征,成熟市场与新兴市场的增长动力差异明显。从整体规模来看,2024年全球美妆市场规模达到4410亿美元,预计2024至2030年将保持5%的年复合增长率(CAGR);同期,全球化妆品市场(含个护品类)规模达6430亿美元,预计2030年将增长至7878亿美元。分区域来看,欧美成熟市场增长趋于稳定,年均复合增长率维持在2%-3%的较低水平,而以中国为代表的新兴市场则成为全球增长的核心引擎。

中国市场规模与历史增长

中国化妆品市场呈现“规模-结构-区域”三维发展特征。在规模维度,市场交易总额从2023年的10445.45亿元增长至2024年的10738.22亿元,同比增长2.8%。零售规模方面,2017-2024年复合增长率达8.17%,从2514亿元增至4357亿元,但2024年零售总额同比微降1.1%。品类结构中,护肤市场为核心板块,2023年规模2818亿元,预计2028年将达3525亿元,复合增长率4.58%。

当前市场规模估算

2024年中国化妆品市场规模的统计数据因统计口径差异呈现显著分化。国家统计局数据显示,2024年化妆品类商品零售累计值为4356.5亿元,该指标主要反映限额以上企业通过传统零售渠道实现的销售额,统计范围相对集中于规模以上实体零售环节。与之形成对比的是,全渠道市场交易总额估算达到10738.22亿元,这一数据整合了线上、线下及跨境消费等多元场景,覆盖更广泛的市场参与主体和渠道类型。

市场增长率分析

中国化妆品市场整体增长呈现结构性分化特征,不同统计口径数据显示2024年行业增速存在差异:中国香妆协会统计交易总额增长2.8%,而国家统计局零售端数据显示化妆品类零售同比下降1.1%,主要源于统计范围(如是否包含服务、跨境交易等)和渠道差异。线上渠道成为增长核心驱动力,2024年线上化妆品交易额增长8.4%,其中三大电商平台增速达17.2%,而线下渠道同比下滑0.9%,反映出消费场景向线上迁移的趋势。

#化妆品行业十五五规划#化妆品行业战略规划#化妆品行业咨询公司#化妆品行业降本增效#化妆品行业管理咨询公司#化妆品行业人力资源咨询#化妆品行业营销策划咨询#化妆品行业薪酬绩效#人力资源管理咨询公司#成都化妆品行业管理咨询#成都管理咨询公司#成都十五五规划编制单位#成都十五五规划编制#四川十五五规划编制#十五五规划编制

三顾定位-定位落地实施公司-定位咨询陪跑落地-定位咨询实施落地

定位咨询落地服务-定位咨询落地实施公司排名-成都定位咨询落地实战公司

定位咨询落地服务-定位咨询服务-定位咨询专家-定位咨询年度服务-定位咨询性价比高的咨询公司

定位咨询实战公司-定位咨询年度服务-定位咨询微咨询-战略定位培训公司

战略定位微咨询公司排名-成都战略定位咨询公司排名-定位咨询与商业模式-三顾战略定位咨询

《三顾案例&部分客户》

【战略定位】蓝光集团、国机集团、广安爱众、攀钢集团、汉龙集团、中明环保、上东国际、米易县、成都市团校;

【营销定位】营门电缆、电建物业、华美牙科、多联塑胶、麦润机械、水电五局-五兴物业、睿美水族、七秒水族、1号水族、华阳客运、张飞啤酒、易中餐、阳光时代幼儿园、创新足、川府映像、悄悄小姐、华阳串根香、欧能多、达奇雅、禧滋燕、兴科锐、考拉妈妈;

【常年顾问】中国电建、多联塑胶、营门电缆、华美牙科、郫县豆瓣、豪威马术俱乐部、华阳串根香、睿美水族、文质周末、易中餐、源和森客、华阳客运、兴科锐、汇鸿教具;

【人力资源】爱众综合能源、爱众能源工程、遂宁发展水务、遂宁发展投资、光良白酒、新斯顿制药、新疆金和集团、森普管材、科理特智能科技、九州慧图、锦江绿道、扬程建设、中国海油、中国石油、华西集团、高辰建筑、文质周末、四川城建、中商国创、中德绿建、源和森客、高辰建筑、福瑞居、浩洲实业、兴科锐、百仕达装饰;

【股权激励】锦城御建筑、梦绿春天、天兴体表、四川新力葆、同创伟业、视点映画;

【市场调研】水电五局五兴物业、华西集团 、睿美水族、重庆开州调研、广安爱众、郫都区安靖镇、是钢实业、有色科技、上东国际、华阳串根香、阳光时代幼儿园;

【专项报告】东游硒荡、中晶环能、雅丽兴科技、野马汽车、张飞啤酒、成都电视台、鸿湖州际养老产业、顶火房车、锦思文化、塔山茶叶、文汉物流、新加披伊顿幼儿园、新疆金远惠、瑞吉和丰商贸、巴蜀物流、都江堰伊斯兰文化博物馆、贵州雅立包装、川信门窗;

【内训拓展】华为、中国电建、中国建设银行、掌上明珠家居、飞宇门窗、英王漆、合景泰富、宏泰集团、西南财经大学、新鲜果子、畅联物流、米袋金融。

成都管理咨询公司-重庆管理咨询公司-四川管理咨询公司-成都咨询公司-成都咨询

成都可行性研究报告-成都商业计划书-成都产业规划-成都报告撰写机构-成都专业报告撰写